자금이 자공에게 물었다.

“선생님께서 어느 한 나라에 이르시면 반드시 그 나라의 정사에 관해 들으시는데, 선생님께서 그것을 먼저 요구하신 것입니까? 그렇지 않으면 그 나라의 임금이 스스로 선생님을 청하여 들려드린 것입니까?” 자공이 말했다. “선생님의 덕이 온화하고 어질고 공손하고 검소하고 겸손하셔서 그 나라의 임금이 스스로 선생님을 청하여 자문을 구함으로써 그것을 얻어들으신 것이다. 따라서 선생님께서 기회를 구하시는 방법은 남들이 아첨 따위로 구하는 것과는 차원이 다르다고 해야 할 것이다.”

▶직역

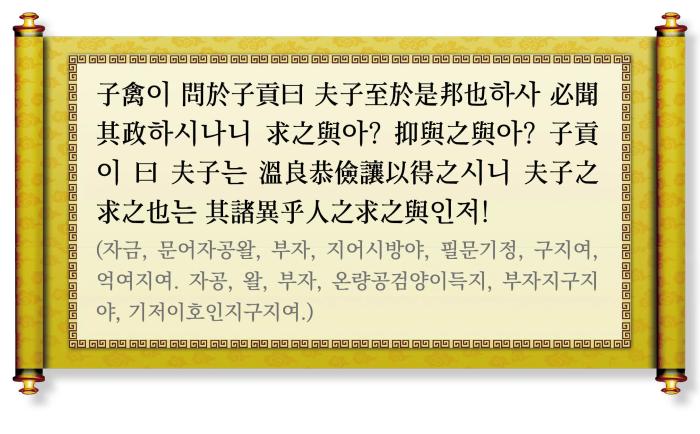

子禽(자금) 자금이 問於子貢曰(문어자공왈) 자공에게 물어 말했다. “夫子至於是邦也(부자지어시방야) 선생님께서 어느 나라에 이르셔서는 必聞其政(필문기정) 반드시 그 나라의 정사를 들으시는데, 求之與(구지여) 그것을 요구하신 것입니까? 抑與之與(억여지여) 그렇지 않으면 (그 나라의 임금이) 그것을 들려드린 것입니까?” 子貢曰(자공왈) 자공이 말했다. “夫子(부자) 선생님께서는 溫良恭儉讓以得之(온량공검양이득지) 온화하시고 어지시며, 공손하시고 검소하시고 겸손하셔서 그것을 얻으신 것이니, 夫子之求之也(부자지구지야) 선생님께서 그것을 구하심은 其諸異乎人之求之與(기저이호인지구지여) 아마도 다른 사람들이 그것을 구함과는 다를 것이다.”

▶해설

○子禽: 공자의 제자. 성은 진(陳), 이름은 항(亢). 子禽은 그의 자. 진(陳)나라 사람으로 공자보다 40세 아래였음. 자공의 제자라는 설도 있다.

|

| 자금(진항) |

○子貢: 공자의 제자. 성은 단목(端木), 이름은 사(賜). 子貢은 그의 자. 위(衛)나라 사람. 공문십철(孔門十哲)의 한 사람으로 언어(言語)에 밝았으며, 화식(貨殖)에도 능했다.

○問於子貢: 자공에게 묻다

△於: 동작이나 행위의 대상을 나타내는 개사로 ‘~에게’.

○夫子至於是邦也: 부자께서 어느 한 나라에 이르다

△夫子: 원래 남자 또는 대부(大夫)를 존대해 부르던 말. 공자가 노(魯)나라의 대부였으므로 제자들이 그를 ‘夫子’라고 불렀고, 이로 인해 나중에 ‘夫子’는 스승에 대한 경칭이 됨. 공자를 가리키는 고유명사로도 쓰인다. ‘공부자(孔夫子; Kong Fuzi)’는 공자를 지칭하는 ‘Confucius’에 해당한다. △於: 동작의 귀착지를 나타내는 개사로 ‘~에’. △是: 지시대사. 여기서는 지시하는 대상이 구체적이지 않고 막연하므로 ‘어느’, ‘어떤’으로 새긴다. 즉 ‘是邦’은 공자가 가는 모든 나라가 될 수 있다. △也: 음절과 어조를 조절하는 어기조사.

○抑與之與: 그렇지 않으면 그것을 준 것인가?

△抑: 선택 관계를 나타내는 접속사로 ‘그렇지 않으면’으로 새김. △(앞의) ‘與’는 동사로서 ‘주다’. △(뒤의) ‘與’는 의문의 어기를 나타내는 어기조사.

○溫良恭儉讓以得之: 온화하고 어질며 공손하고 검소하고 겸손하여서 그것을 얻다

△以: 순접 관계를 나타내는 접속사. 뒤에 대사 ‘之’가 생략된 것으로 본다면 개사로도 볼 수 있지만 이런 형태의 ‘以’는 결국 ‘而’와 같은 역할을 하므로 접속사로 보는 것이다.

○夫子之求之也: 부자께서 그것을 구함

△(앞의) 之: 주어와 서술어 사이에 놓여 주술구조의 구로 하여금 독립성을 잃고 명사구가 되게 하는 구조조사(構造助詞). △(뒤의) 之: ‘聞其政’을 가리키는 지시대사로 목적어.

○其諸~與: 아마도 ~이겠지!

△其諸: ‘아마도’의 뜻으로 추측의 뜻을 나타내는 부사. ‘其’에 ‘諸’가 덧붙은 형태로 추측의 어기를 더욱 강하게 한다(1-2 참조). 감탄 어기조사 ‘與’, ‘乎’ 등과 호응하는 형태로 많이 쓰인다.

○異乎人之求之: 다른 사람들이 그것을 구하는 것과는 다르다

△乎: 비교의 대상을 나타내는 개사. △(앞의) 之: 주어와 서술어 사이에 놓여 주술구조의 구로 하여금 독립성을 잃고 명사구가 되게 하는 구조조사. △(뒤의) 之: ‘聞其政’을 가리키는 지시대사.

글쓴이: 김인서(민들레피앤씨 대표)