자하가 말하였다.

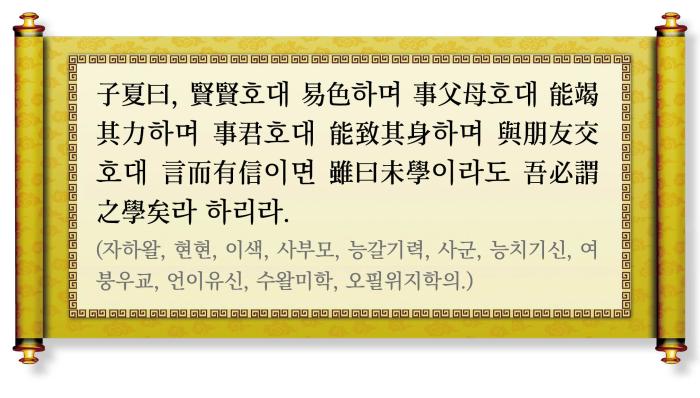

“어진 품성을 가진 아내를 진실로 어질게 여기고 그 외모를 따지지 않으며, 부모를 섬기되 자기의 있는 힘을 다할 수 있고, 임금을 섬기되 자기의 몸을 바칠 수 있고, 벗과 사귀되 말하는 것에 신의가 있다면 비록 그가 배운 적이 없다고 하더라도 나는 반드시 그를 배운 사람으로 인정할 것이다.”

▶직역

子夏曰(자하왈) 자하가 말하였다. “賢賢(현현) 어짊을 어질게 여기되 易色(이색) 외모를 가벼이 여기며, 事父母(사부모) 부모를 섬기되 能竭其力(능갈기력) 자기의 힘을 다할 수 있으며, 事君(사군) 임금을 섬기되 能致其身(능치기신) 자기의 몸을 맡길 수 있으며, 與朋友交(여붕우교) 벗과 사귀되 言而有信(언이유신) 말하는 것에 미더움이 있다면, 雖曰未學(수왈미학) 비록 아직 배우지 않았다고 말하더라도 吾必謂之學矣(오필위지학의) 나는 반드시 그를 일러 배웠다고 할 것이다.”

▶해설

○子夏: 공자의 제자. 성은 복(卜), 이름은 상(商). 子夏는 그의 자(字). 위(衛)나라 사람이며, 공문십철(孔門十哲)의 한 사람으로 문학(文學)에 밝았다.

|

| 자하 |

○賢賢易色[현현이색]: (아내의) 어짊을 어질게 여기되 외모를 가볍게 여기다

뒤에 부자·군신·붕우 간의 도리를 말한 것으로 보아 이 구절은 부부 간의 도리에 대한 언급일 가능성이 많다. 앞의 ‘賢’은 동사로서 ‘어질게 여기다’, 뒤의 ‘賢’은 명사로서 ‘어짊’. ‘易色’에 대해서는 이설들이 많다. 공안국(孔安國)과 주자(朱子)는 ‘여색을 좋아하는 마음과 바꾸다’, 정이(程頤)는 ‘안색을 바꾸다’, 안사고(顔師古)는 ‘여색을 가벼이 보다’로 보았다. 공안국·주자·정이의 해석에 따르려면 [역색]으로 읽어야 한다.

○事父母: 부모를 섬기다

△事: 동사로서 ‘섬기다’의 뜻.

○能竭其力: 그의 힘을 다할 수 있다

△能: 가능을 나타내는 조동사로 ‘~할 수 있다’. 동사 앞에 놓여 어떤 일을 할 능력이 있음을 나타냄. △其: 일반적인 사람을 가리키는 인칭대사.

○能致其身: 그의 몸을 맡길 수 있다

△致: ‘맡기다’ 곧 ‘바치다’의 뜻.

○雖曰未學: 비록 아직 배우지 않았다고 말하더라도

△雖: 양보의 뜻을 나타내는 접속사. △未: 동작이나 행위가 아직 실행되지 않음을 나타내는 부정 부사로 ‘아직 ~하지 아니하다’의 뜻.

○矣: 단정의 어기를 나타내는 어기조사.

글쓴이: 김인서(민들레피앤씨 대표)

Copyrights ⓒ 시경신문 & www.sikyungnews.com, 무단 전재 및 재배포 금지